De pasos cortesanos a calles cubanas: el nacimiento del danzón

Siguiendo la elegante transformación del salón europeo a un tesoro nacional cubano

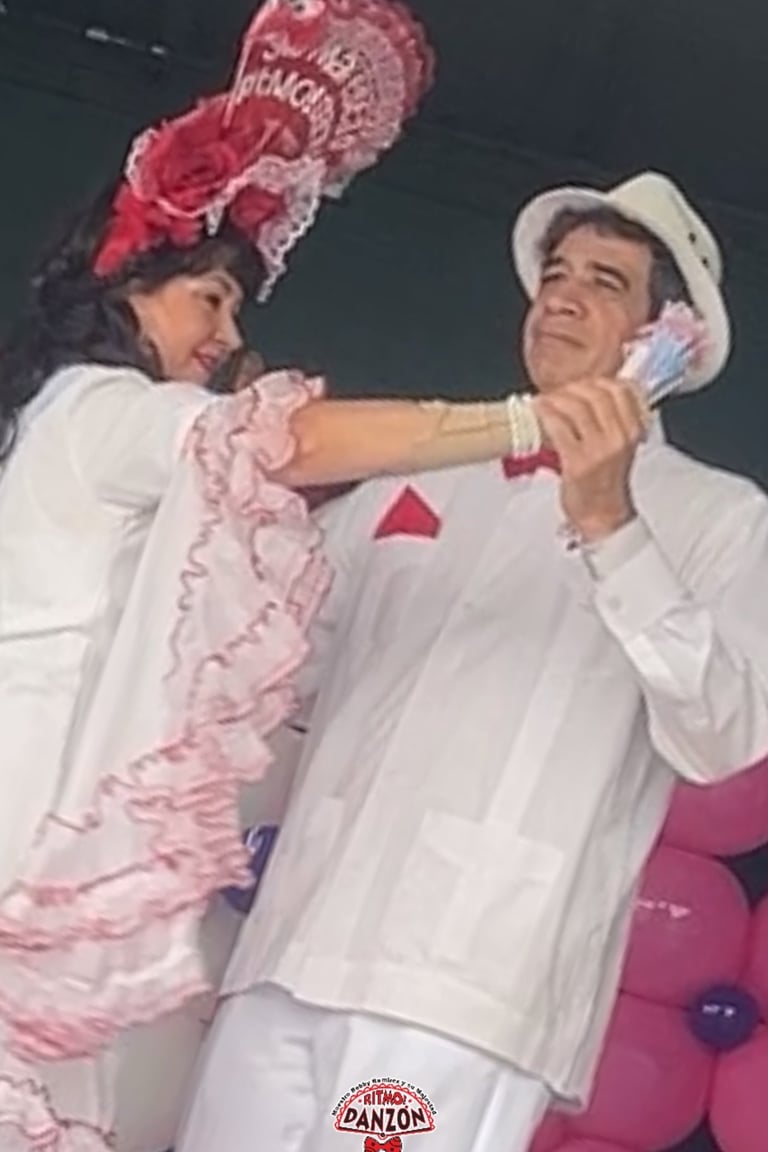

Ritmo! Danzon

10/9/20255 min leer

De pasos cortesanos a calles cubanas: el nacimiento del danzón

Siguiendo la elegante transformación del salón europeo a un tesoro nacional cubano

Introducción: cuando un baile encuentra su voz

Al danzón se le suele llamar el primer baile nacional de Cuba: un ritual social elegante donde los paseos pausados se encuentran con melodías ondulantes y un sutil, irresistible vaivén. Su historia comienza lejos del Caribe, en salones europeos donde mandaban las figuras formales y la etiqueta cortesana. A lo largo del siglo XIX, esos pasos importados se encontraron con el ritmo de la diáspora africana, el genio creativo cubano y una sociedad en cambio. De ese encuentro nació el danzón: refinado pero popular, íntimo y a la vez público, inconfundiblemente cubano.

Un plano del Viejo Mundo: contradanza y quadrille

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la Habana y Matanzas coloniales quedaron cautivadas por los bailes sociales europeos: la contredanse francesa, la country dance inglesa y el quadrille. En Cuba se convirtieron en contradanza y, más tarde, en danza: formaciones en cuadrado y figuras de pareja interpretadas en salones y sociedades cívicas. Estos bailes enfatizaban:

Estructura: formas en varias secciones con frases repetidas.

Etiqueta: pasos medidos, reverencias y figuras dirigidas por un guía.

Conjuntos: cuerdas y vientos apropiados para espacios refinados bajo techo.

Pero el plano europeo no permaneció intacto. En Cuba, absorbió nuevos acentos—literalmente.

Criollización: cuando el ritmo empieza a sonreír

Los músicos cubanos comenzaron a infundir las melodías europeas con células rítmicas afro-cubanas, en particular la habanera y el cinquillo (un patrón sincopado de cinco notas). El resultado fue una música que conservaba la silueta europea pero se movía con un vaivén caribeño. Compositores como Miguel Faílde, Ignacio Cervantes y Manuel Saumell crearon contradanzas y danzas que doblaban las barras hacia el contratiempo. El público—de todas las razas y clases, en plazas y salones—sintió algo nuevo: música elegante que sonreía en el “y” del pulso.

Del ritual de salón a la conversación de pareja

A medida que avanzaba el siglo XIX, la sociedad cubana se transformaba. La urbanización, la cultura impresa, las asociaciones cívicas y un creciente sentido de cubanidad reconfiguraron la vida pública. El baile siguió ese curso:

De la rueda a la pareja: En lugar de formaciones en cuadrado guiadas por un líder, las parejas se orientaron una hacia la otra.

De las figuras al flujo: El baile priorizó el paseo y la conversación cercana por encima de los patrones complejos en la pista.

Del espectador al participante: El danzón invitó a todos—del salón dorado al patio del barrio—a entrar.

Este cambio no abandonó la gracia; la reimaginó. La caminata cortés se convirtió en el paseo, una procesión serena que abre cada danzón. Las parejas reconocen la pista, saludan a los amigos y se preparan para bailar: una ceremonia sin prisa que crea espacio para la expectativa.

“Las Alturas de Simpson” y un nuevo nombre

La tradición sostiene que Miguel Faílde presentó formalmente el danzón con “Las Alturas de Simpson” en Matanzas en 1879. Aunque la fecha o el lugar del estreno se debaten en los archivos, su significado simbólico es claro: en torno a ese momento la síntesis música–baile se consolidó bajo un nuevo nombre—danzón—y el público lo reconoció como distinto del linaje más antiguo de la contradanza/danza. La estructura de paseo + temas, su vaivén rítmico y la elegancia centrada en la pareja anunciaron un original cubano.

El sonido del danzón: el timbre sedoso de la charanga

Si el danzón es una conversación, la charanga es su voz. Evolucionada de conjuntos de salón anteriores, la charanga forjó un sonido ligero y cantor:

Línea principal: una flauta de madera de cinco llaves que lleva frases flexibles e improvisatorias

Melodía y armonía: violines tejiendo contrapuntos gráciles, más piano

Ritmo: güiro marcando el tiempo, timbales con adornos nítidos y contrabajo cimentando el pulso

La textura de la charanga es aérea, nunca pesada. Invita a melodías diáfanas, ornamentación refinada y bailarines elegantes—deslizándose, pausando, girando—más que a la acrobacia.

Anatomía de un danzón

Un danzón típico se despliega como una pequeña suite:

Paseo (promenade): Las parejas caminan con dignidad; los músicos delinean el tema sin apuro.

Primer tema: El baile comienza en serio; las parejas se mueven en conversación cercana.

Contrastes (temas contrastantes): Se alternan episodios melódicos; la flauta borda la melodía; los violines responden.

Coda o reprise: Un cierre grácil, a menudo evocando el material inicial.

A diferencia de formas latinas posteriores impulsadas por una propulsión implacable, el danzón saborea el espacio: silencios, miradas y respiración. La pausa forma parte de la poesía.

Geografía de la pista: sociedades, salones y calles

El danzón prosperó en liceos y sociedades de socorros mutuos, en teatros y kioscos al aire libre, en fiestas patronales y clubes de barrio. Trazó puentes:

Respetabilidad y romance: estrictos códigos de vestimenta y conducta preservaban la corrección, pero el baile creaba un diálogo privado en un espacio público.

Públicos diversos: si bien clase y raza moldeaban el acceso, el atractivo del danzón cruzó fronteras, convirtiéndose en una gramática cultural compartida de ocio y orgullo.

Identidad local: ciudades como Matanzas y La Habana cultivaron conjuntos y repertorios distintivos, alimentando sanas rivalidades e innovación.

Los hijos del danzón: danzonete, mambo, cha-cha-chá

Una tradición viva se reinventa constantemente. El danzón encendió nuevas fusiones:

Danzonete (años 1920–30): incorporación de un estribillo cantado y un guiño de picardía urbana a la forma instrumental.

Mambo (años 1930–40): músicos como Orestes López y la orquesta Arcaño y sus Maravillas supercargaron las sincopas del danzón en un brío palpitante.

Cha-cha-chá (años 1950): Enrique Jorrín destiló la elegancia del danzón en un paso nítido y “a ras de pista” que dio la vuelta al mundo.

Cada innovación conservó el ADN del danzón: claridad melódica, fraseo conversacional y un equilibrio entre porte y placer.

Por qué el danzón importa hoy

El danzón es más que una pieza de museo. Es una práctica viva:

Memoria cultural: conserva la historia de la vida social cubana decimonónica—sus aspiraciones, códigos y fusiones creativas.

Escuela musical: para flautistas, violinistas y percusionistas, la charanga es una maestría en fraseo, articulación y empaste.

Ética del baile: el danzón modela un baile social arraigado en el respeto, la atención mutua y el espacio compartido—valores dignos de volver a las pistas actuales.

Guía de escucha: oír la elegancia

Para apreciar el arco del salón a la calle, escuche:

La habanera y el cinquillo bajo la melodía—suaves pero innegables.

Arabescos de flauta que parecen hablar; el instrumento es el narrador susurrante del baile.

Espacios del paseo donde la música le invita a mirar alrededor del salón, no solo a sus pies.

Contralíneas de violín que se trenzan con la flauta, un dúo de cortesanía y calidez.

Conclusión: un original cubano con raíces cosmopolitas

El danzón nació en una encrucijada: formas europeas, ritmo de la diáspora africana, imaginación caribeña y una sociedad en movimiento. Conservó la gracia del salón, abrazó el latido de la isla y entró con paso firme en la vida pública como tesoro nacional. De pasos cortesanos a calles cubanas, el danzón enseña que la elegancia no tiene por qué ser distante: puede vivir entre amigos, al aire libre, moviéndose ligero al suave swing de una charanga y a la promesa sin prisa de un paseo.

Clases de Danzón

Te enseñaremos a bailar danzón y contradanza a tu propio ritmo. No necesitas experiencia previa en baile. ¡Aprende más!

Classic Cuban Danzón

Ballroom Dancing

info@ritmodanzon.com

Contact us